Avant l'affaire Gaud et Toqué (cf L'affaire dramatique "Gaud et Toqué" ), la presse s'est fait l'écho depuis plusieurs années de massacres d'européens et de révoltes indigènes dans les colonies, sans forcément en expliquer les causes profondes.

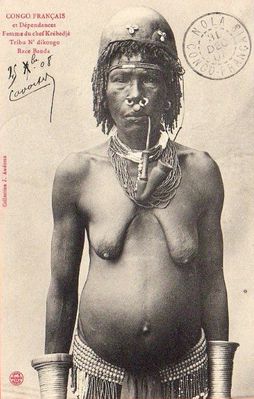

La presse illustrée fait ses choux gras avec des représentations tout droit sorties de l'imagination des dessinateurs (qui pour la plupart n'ont jamais mis les pieds au Congo et s'inspirent de quelques photos), mais qui frappent l'opinion publique. Elle révèle une réalité féroce, décrivant le cycle infernal des répressions coloniales et des révoltes des populations locales.

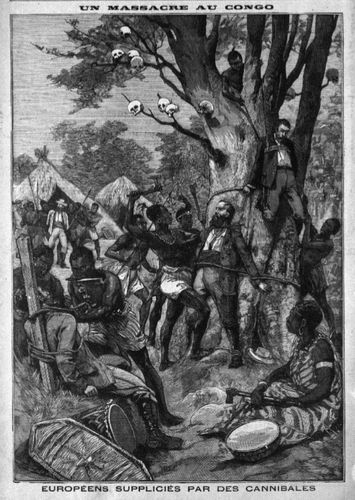

![massacre-européens-1898-congo]()

Européens suppliciés par des cannibales (Le Petit Parisien - décembre 1898)

Ainsi, chez nos voisins belges, un massacre est commis fin septembre 1898 à Dundu Sana (pas très loin de Mobaye en Oubangui-Chari) :

"Quatre agents de la Société belge pour le commerce au Congo, MM. Bodari, Gyssens, Ceulemans et Kessels tombèrent dans une embuscade à Dundu Sana et furent faits prisonniers par la tribu des Budja, dont la férocité est connue de tous les explorateurs du Congo. Les quatre malheureux furent attachés à des arbres et à des poteaux, horriblement suppliciés, puis dépecés et mangés par les sauvages. On a su les détails de cet horrible massacre par un des soldats qui accompagnaient ces infortunés et qui put prendre la fuite. Une dépêche de M. Fuchs, vice-gouverneur du Congo belge, a confirmé l'horrible récit.

Des soldats ayant été envoyés pour châtier les Budja furent à leur tour faits prisonniers, et l'on suppose qu'ils ont subi le même sort que MM. Bodari, Gyssens, Ceulemans et Kessels. On a pu capturer un des chefs de la tribu des cannibales qui portait à sa ceinture, en guise de trophée, les doigts de l'une de ses victimes.

Le vice-gouverneur du Congo annonce que deux cents hommes, sous le commandement du capitaine Lothaire, ont recu l'ordre de marcher contre la tribu des Budja".

Source : Supplément Illustré du Petit Parisien - n° 516 - 25 décembre 1898.

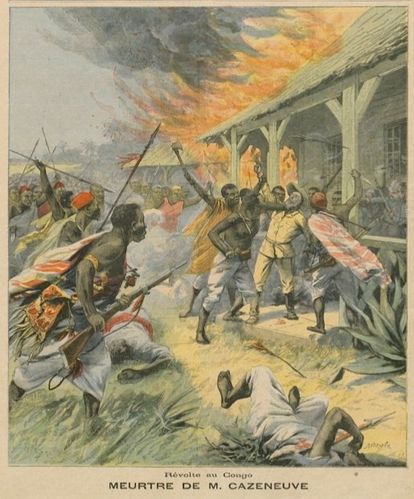

![meurtre-cazeneuve-1902-congo]()

Meurtre de M. Cazeneuve - Révolte au Congo (Le Petit Parisien - avril 1902)

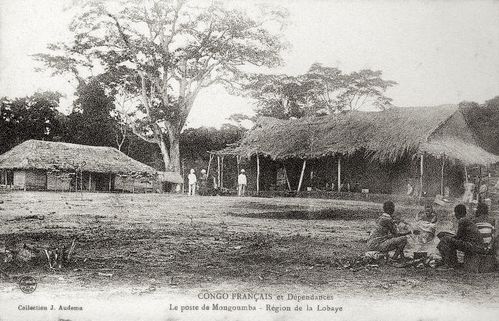

Il en est de même au Congo français, notamment dans les contrées très récemment "conquises", comme la Sangha et la Lobaye, soumises à la pression des sociétés concessionnaires, au portage forcé et bientôt à l'impôt. La factorerie devient le symbole de cette oppression.

La presse fait ainsi le récit du meurtre au Congo de M. Cazeneuve :

"Nos comptatriotes installés au Congo français avaient constaté depuis quelque temps une certaine effervescence chez les tribus anthropophages qui vivent dans les régions les plus sauvages de notre colonie africaine. Cette effervescence s'est transformée en une véritable insurrection. Les révoltés se sont formés en colonnes dévastatrices et en peu de jours - tuant, incendiant, pillant sur leur passage - ont réduit en ruines les factoreries européennes qu'ils rencontraient. Celles des bords de la Sangha dépourvues d'un effectif de miliciens, ont été surtout l'objectif de la horde hurlante des noirs. Ils ont massacré les Européens qui n'avaient pu fuir et mis à sac les entrepôts et les magasins. A Ibekemba, M. Cazeneuve, directeur de la Compagnie française de la Sangha, résolut de vendre chèrement sa vie. Il se défendit avec un courage inouï. L'infortuné fut tué avec ses serviteurs indigènes. Les agresseurs pillèrent pour plus de 150 000 francs de marchandises dans sa factorerie.

A Pembé, la factorerie de M. Fortin, directeur de la Compagnie de l'Afrique française, a été également dévastée. On n'a pas encore de nouvelles du pays qui s'étend en amont de la Sangha, et où d'autres entrepôts commerciaux sont établis et où les traitants français sont nombreux. Des mesures de repression ont été prises par le commissaire-général du gouvernement français au Congo. Déjà, un détachement de milice locale venu d'Ouesso a battu les révoltés à Ibekemba. En outre, des détachements de tirailleurs sont partis de Brazzaville. On croit qu'ils suffiront à châtier les coupables et à mettre fin à la rébellion."

Source : Supplément Illustré du Petit Parisien - n° 690 - 27 avril 1902.

NB : C'est M. Albert Grodet (1853-1933) qui avait à cette date la charge de commissaire-général du "Congo français" (ancêtre de l'AEF regroupant Gabon, Moyen-Congo, Oubangui-Chari et Tchad en cours de conquête militaire).

![assasinat-de-livry-congo-1903]()

Au Congo - Assassinat de M. de Livry (Le Petit Parisien - mai 1903)

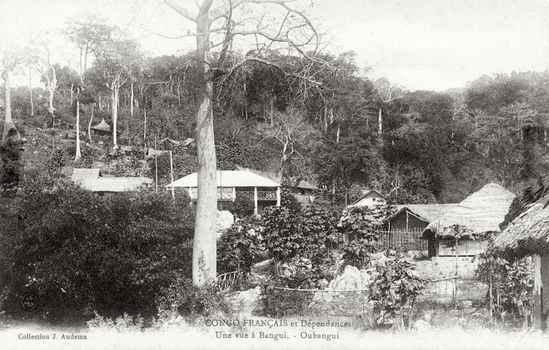

Les révoltes touchent d'autres régions plus au nord comme l'Oubangui. La presse relate en 1903 l'assassinat au Congo de M. de Livry :

" M. de Livry, agent d'une société du Congo français, a été assassiné par des anthropophages de l'Oubanghi, qui ont ensuite mangé son cadavre. Cette horrible nouvelle a été apportée par une lettre de Brazzaville. Dans les premiers jours de mars, M. Jean de Livry, directeur du Barniembé, s'était rendu en pirogue, avec une femme noire, l'enfant de celle-ci, et deux pagayeurs au village belge d'Imesée ; en retournant à la rive française, il avait embarqué le chef N'Dongo, du village belge de Mikundo. Tout à coup, un des pagayeurs se dressa, une hache à la main, et frappa M. de Livry à la tête. Celui-ci tomba, le crâne fracassé, au fond de la pirogue. Alors, les autres pagayeurs firent chavirer l'embarcation et se sauvèrent à la nage, emportant la femme et l'enfant. Le soir même, le cadavre de M. de Livry fut dévoré par les sauvages assassins.

La femme, une fois à la rive, se rendit à Beton, un village du Barniembé, où elle raconta d'abord que M. de Livry avait péri par suite d'un accident de pirogue. Mais l'enfant, interrogé à part, se laissa arracher la vérité. La mère dut alors faire le récit du crime dans tous ses effroyables détails."

Source : Supplément Illustré du Petit Parisien - n° 746 - 24 mai 1903.

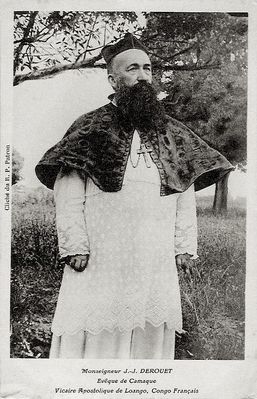

![ministre-colonies gaud fernand-1905]()

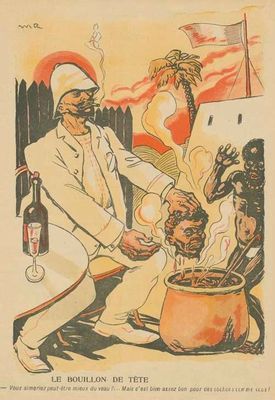

Rencontre de Gaud avec le Ministre des Colonies (L'Assiette au Beurre - Mars 1905)

Les révoltes concernent aussi le Gabon. Ainsi en 1904, le navire Alcyon équipé de 6 canons participe à la répression, notamment au niveau du village d'Alun, en bombardant les côtes !

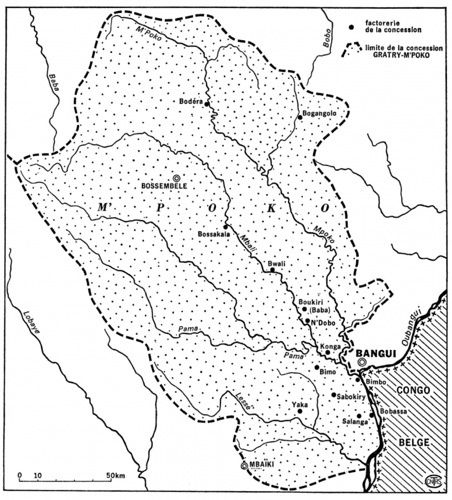

On comprend mieux la légende du dessin humoristique représentant la rencontre entre Gaud et le Ministre, faisant allusion à son exécution à la dynamite d'un indigène le 14 juillet 1903 : « Le châtiment. Le ministre, indigné, à Gaud. – Il y a deux façons de tuer les gens, monsieur : à la guerre ou après une sentence de justice. Les tuer autrement, c’est commettre un assassinat (Historique). »

Dans ce contexte fort belliqueux, nombre de colons ne comprennent pas la condamnation de Fernand Gaud et Georges Toqué, jugeant la peine très sévère.

La Société de Géographie de Toulouse relaie par exemple l'opinion d'alors. Il peut s'agir du récit honnête des conditions de vie difficiles dans la colonie, faute d'une administration suffisante :

" Nous extrayons d'une lettre d'un colon français ce qui suit : « Mais il nous paraît qu'il ne serait peut-être pas sans utilité de demander aux chefs de mission s'ils ont fait porter leurs investigations sur le point de savoir si des faits très graves de pillage, de vols à main armée, de sac de factoreries, de meurtres, ne pourraient pas être relevés à la charge des indigènes, et ne seraient pas restés impunis.

Certes, des faits du caractère de ceux dont il a été question, doivent être réprimées avec sévérité et énergie. Mais serait-ce trop de demander que de provoquer des sanctions effectives contre des chefs de villages qui viennent, la nuit, piller les factoreries, contre des porteurs qui s'enfuient dans la brousse en abandonnant leurs charges après avoir touché le prix du portage, contre les féticheurs qui tentent d'empoisonner le personnel, contre les guides et interprètes qui cherchent à vous égarer et à vous faire tomber dans un guet-apens, simplement dans le but de vous voler, etc…

Tous ces menus « incidents » nous sont personnellement arrivés dans des régions éloignées de plusieurs semaines de tout chef de poste ou administrateur. Les coupables n'ont jamais été punis; nous avons pu être volés, pillés, dévalisés, sans que l'administration s'en soit jamais doutée. Il faut avoir été simple colon, isolé pendant de longs mois dans la brousse sans autre protection que celle - toute morale - d'un caractère bien trempé et d'une énergie à toute épreuve pour pouvoir se rendre compte de la force d'inertie de l'indigène et de son hostilité sourde, patiente, énervante. Nous pensons simplement qu'il ne serait pas inutile de rechercher, avec un soin égal, les coupables noirs aussi bien que les coupables blancs. Nous demandons enfin que l'enquête ne soit pas dirigée exclusivement contre les Européens du Congo."

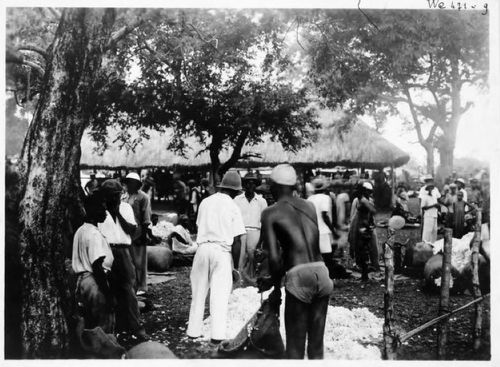

![guerriers-boudjas-congo-1907]()

Guerriers Boudjas du Moyen-Oubangui, vers 1907 (BNF © Sté de Géographie)

Parfois, l'opinion exprimée est beaucoup plus virulente, vitupérant contre les "négrophiles" :

" On sait que Gaud et Toqué ont été condamné à cinq ans de réclusion. Cette condamnation a stupéfait tous les coloniaux. Les magistrats qui l'ont prononcée sont l'objet de la réprobation publique à Brazzaville. Les blancs de la colonie les ont mis en quarantaine. Un mal colonial est en voie de s'envenimer contre lequel il est tout juste temps de prendre des soins énergiques. L'équivoque créée dans l'opinion distraite par les pseudo-révélations de ces humanitaires qui mangent du blanc pour honorer le nègre, le découragement, le dégoût du métier où une tragi-bouffonne enquête chez la portière entraîne les fonctionnaires coloniaux, sont de sérieuses menaces : il est intolérable qu'elles demeurent sans réponse. Depuis, trois semaines, on sait à quoi s'en tenir sur les commérages posthumes de l'enquête Brazza, que le ministre a été obligé de contre-enquêter. Pourtant, les racontars de boys, le malsain potinage d'office, l'inepte fantaisie d'éperdus négrophiles continuent d'inspirer les seules voix qui parlent au nom des coloniaux."

Source : Bulletin de la Société de géographie de Toulouse - 1905 (BNF - A24,N1)

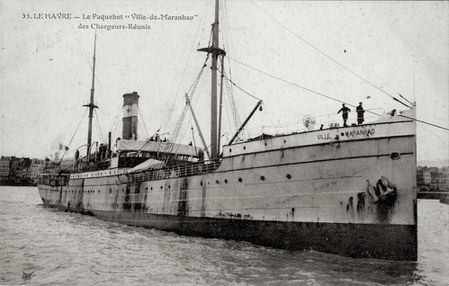

![ville-maranhao-paquebot-chargeurs]()

Paquebot "Ville-de-Maranhao" vers 1910 (Compagnie des Chargeurs Réunis)

Ceci explique l'accueil réservé aux condamnés lors de leur arrivée près de Bordeaux, le 22 octobre 1905 :

" Les administrateurs coloniaux Gaud et Toqué, condamnés par le tribunal criminel du Congo à cinq ans de réclusion, ramenés en France à bord du paquebot Ville-de-Maranhao ont été débarqués ce matin à Pauillac. Au moment où les prisonniers ont quitté le paquebot pour être remis à quatre agents de la Sûreté, leurs amis qui reviennent du Congo, et parmi lesquels on remarquait des colons et des fonctionnaires, les ont embrassés avec effusion. Toqué paraît très maître de lui. Gaud, par contre, semble déprimé et en moins bon état de santé."

Source : Journal Le Temps du 23 octobre 1905.

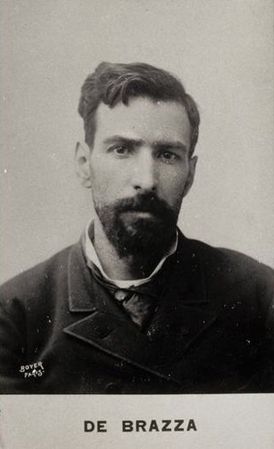

C'est dans ce contexte très délicat que Savorgnan de Brazza revient "aux affaires", avec la lourde charge d'enquêter sur toutes ces exactions.

A la suite du scandale Gaud et Toqué, révélé par la presse en février 1905, le Gouvernement a en effet décidé de procéder à une enquête approfondie sur la situation globale au Congo français. Le choix de Brazza, auréolé de son prestige d'explorateur du Congo et d’ancien Commissaire général, n'allait pourtant pas de soi. Il était officiellement écarté depuis janvier 1898, et avait pris sa retraite à Alger, mais il semblerait que le Président de la République, Emile Loubet, ait pesé sur ce choix.

![affaire gaud mission-brazza-1905]()

Humour (*) : Brazza chargé de faire la lumière sur les scandales du Congo (1905 © BNF)

Brazza accepte volontiers, sans doute heureux de revoir la terre qu'il avait tant aimé, animé de la volonté de servir encore une fois son pays, et de tenter de contrer les abus des sociétés concessionnaires dont il avait connaissance. Sa seule condition fut de choisir librement les membres de la mission d'enquête.

Il s’embarque avec ses collaborateurs le 5 avril 1905 à Marseille. En quelques mois, la mission effectue un travail très important, en dépit de l’accueil pour le moins réservé du Commissaire général Emile Gentil et d'une campagne de presse hostile, orchestrée par les milieux coloniaux. Comme chacun sait, Brazza déjà malade embarque fin août, et meurt sur le chemin du retour, à Dakar, le 14 septembre 1905.

C'est là que commence l'affaire du "rapport Brazza" (cf Rapport Brazza : la fuite volontaire dans la presse... ).

(*) : remarquez la banderole sur le case, Messieurs Gaud et Toqué, Société de Feux d'Artifice...